|

|

|

|

|

|

|

|

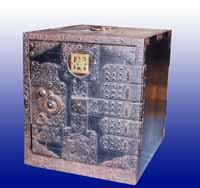

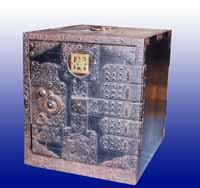

船箪笥

江戸時代

高さ42cm 奥行44cm

海船で使われていた携帯用の金庫。耐久性に優れ、海に投げ出されても水漏れしない造りになっている。

鉄金具の装飾は、商談相手に持ち主の富と権力を見せて、商売上の信用を得るために役立ったと言われる。

|

|

|

<歴史・考古分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

石製模造鏡

一番左の鏡は直径15.8cm

古墳時代 山形県尾花沢市上柳渡戸 八幡山遺跡出土

古墳から出土される鉄製の武具、工具、馬具は、この時代の実用品であるが、この形に模して石材で造られたのが石製模造品である。模造品は古墳以外に祭祀場とみられる遺跡から出土する例が多い。

祭具に用いられたと考えられ、とくに鏡、剣、玉はその基本的なものである。

一番左の模造鏡は日本最大級のもの。表面は磨かれ、裏面の中央につまみがあり、紐を通す穴がある。

|

|

|

<歴史・考古分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

結髪形土偶

山形県寒河江市石田出土

高さ15cm 肩巾16cm

縄文時代晩期

頭の上にアーチ形に大きくまげを結っている。ハレの日の女性の姿だろうか。頭部と肩のあたりにはわずかに朱が残っている。

縄文晩期の東北地方では、遮光器土偶がほとんどを占めていたが、縄文末期から弥生時代にかけて、結髪土偶などの写実的な土偶が主流をなした。

|

|

|

<歴史・考古分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

注口土器

最上郡大蔵村白須賀遺跡 出土

高さ14.0×口径12.5(cm)

縄文中期

山形県指定有形文化財

把手の部分が、器内の液体を注ぎ出す筒形の注ぎ口と一体化した特異なつくりになっている。非機能的のようにみえるこの器は、一体どのように使われたのだろうか。

用途については様々な説があり酒を造る道具だとするもの、呪術や信仰の場で使われたとするものなどがある。

縄目の文様と渦巻き文が、土器全体に施されている。

|

|

|

<歴史・考古分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

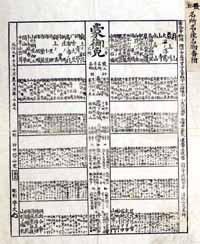

最上名所名産名物番附

45×35cm

元治元年(1864)発行

この番附表は、最上(現村山)地域の名所・名産物を一覧表にしたものである。

行司・世話人等を山形の霞ヶ城や主なる神社・仏閣とし、名所には、月山・最上川をはじめ、名産には紅花・青蔬など、それぞれ130余が収録されている。

|

|

|

<歴史・考古分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

唐式鏡

直径10.5cm 縁高0.4cm

平安時代?

青銅製 樹脂加工により、修復済み

羽黒山神社の鏡ヶ池から昭和6年に出土したもの。池の霊に奉献の目的で鏡を水中に投入したもので、これを、池中納鏡という。

奈良時代までの、中国製鏡を模倣した鏡から、平安期に流行した、和鏡(龍や鳳凰の代わりに梅、松、雀、などの文様が描かれている)に至る、過渡期の鏡である。典型的な唐鏡の構図である、双鳥と唐草の対称的な配置がみられる一方で、日本独特の梅をかたどった五花鏡と言われる形をしている。

|

|

|

<歴史・考古分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

蕨手刀

全長50cm 刃部の幅4.2cm

寒河江市箕輪遺跡出土

奈良時代のもの

柄頭がわらびに似ているところからこの名がついた。7世紀後半から10世紀初頭にかけて、実戦で使われた刀である。柄部に樹皮や糸を巻き付け、片手で使用したものとみられる。蕨手刀は全国的に約200例ほど発見されているが、その分布は東北、北海道に多く、西日本の出土例はほとんどない。蝦夷討伐に従軍した兵士の携帯したものとする説がある。

|

|

|

<歴史・考古分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

![]()

![]()