|

|

|

|

|

|

|

|

小塚義一郎 《小砂川海岸 小花岬》

油彩・カンヴァス 80×116cm

昭和7年

小塚義一郎(1888〜1973)は、静岡県出身の洋画家で、大正11〜昭和14年まで山形師範学校の図画科教師として後進を指導した。

学校に赴任してすぐ、為本自治雄らとともに村山地方の画家たちをまとめ「毒地社」を結成。小塚はそのなかでも官展派として県画壇に大きな影響を与えた。この作品は秋田県由利郡小砂川海岸の風景を描いている。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

小松均 《春景色》

紙本彩色 46.5×59.5cm

昭和25年頃

光を求めて上へ上へと伸びる木や草花。右下には民家の庭で犬と遊ぶ少女の姿が描かれている。

小松均(明治35〜平成元年)は山形県大石田町に生まれた。独自の画風を切り開き、昭和5年の帝展特選受賞に始まり、同54年には、内閣総理大臣賞を受賞した。最上川を描いた一連の作品が有名である。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

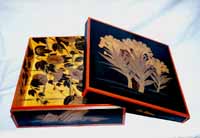

結城哲雄 《蒔絵静庭文庫》

44×44×16cm

昭和7年

第13回帝展で特選を受賞。

蓋には鶏頭の花が描かれている。地の黒と縁の赤、鶏頭の金の調和が美しい。箱の内側のきらびやかな朝顔の生垣も見事である。

結城哲雄(明治33〜昭和45年)は山形出身の漆工芸で、26歳の時独立してから、50年の歳月を漆芸作家としてこの道一筋に進み、帝展審査員、日展会員となった。

昭和20年郷里山形に帰り、山形県綜合工芸協会を設立して、県工芸界の指導にあたり、多くの工芸作家を育てた。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

高橋由一原画 <山形県庁之図>

(三島県令道路改修記念画帖)

絹地に石版印刷 淡彩 明治18年 17.6×23.6cm

全3巻(栃木県、福島県、山形県)

この画は山形県分の中の1枚

山形県指定有形文化財

山形県初代県令、三島通庸は道路建設などの新事業をすすめ、これを記録するために高橋由一に画帖の制作を依頼した。のちに三島県令は福島県令、栃木県令と順々に転任し、東京に至る縦貫道路開発に励み、由一もそれに従って福島、栃木両県の工事を写生した。

突き当たりに見えるのは山形県庁舎、右手前から警察本署、師範学校、附属小学校、左手前は山形警察署、活版所、南村山郡役所、勧業博物館と続く。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

椿貞雄 《菊子遊戯之図》

油彩・カンヴァス 73×60(cm)

大正11年

第9回草土社展出品作品

椿貞雄は、明治29年に米沢市に生まれ、その後岸田劉生の門に入り彼の影響を色濃く受けた。のちに草土社の絵画運動に身を挺し、同人となる。

この作品のモデルは、当時引き取って面倒をみていた妹の娘、菊子である。同じころ劉生は娘の麗子をモデルに少女像を盛んに描いている。椿はこれに影響を受け、菊子をモデルとした作品を数多く制作している。麗子像の色づかいや、写実を超えて異様なデフォルメをみせる表現方法など、共通点は多い。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

長谷川竹葉 《山形縣下名所図絵(済生館)》

木版彩色 24×35cm

明治13年

県内の医療レベルの低さを目の当たりにした三島通庸は、近代的な県営病院建設に取りかかり、明治11年、華麗な洋風建築を完成させた。

明治13年には、オーストリア人医師のアルブレヒト・フォン・ローレツを招聘し医師の養成にあたらせ、特に外科手術や細菌学において県の医療技術を飛躍的に進歩させた。

現在は山形市郷土館として公開されている。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

浜田庄司 《青磁釉飾り皿》

昭和期(戦前) 径24.5cm

浜田庄司(1894〜1978)は、柳宗悦、河井寛次郎らとともに民芸運動を推進し、民芸陶器といわれる分野を開拓して、陶芸界に新風をもたらした人物である。

ロンドンで陶器制作したのち、栃木県益子に居を定め、益子の陶土、釉薬を使って素朴で力強い独自の作風を確立した。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

|

|

佐藤昌祐 《少女》

昭和23年頃

佐藤昌祐は1920(大正9)に酒田市に生まれ、蒼騎会の会長を務めた画家です。

山形師範学校(現:山形大学地域教育文化学部)の助教授を1946年(昭和21)から5年間務めており、この絵はちょうどその頃に描かれたものです。彫刻家、新関国臣の当時3歳であった末娘をモデルに描いたといいます。

|

|

|

<美術分野目次へ戻る> |

|

|

|

|

|

![]()

![]()